近現代文獻保存的現狀與特點是什么?

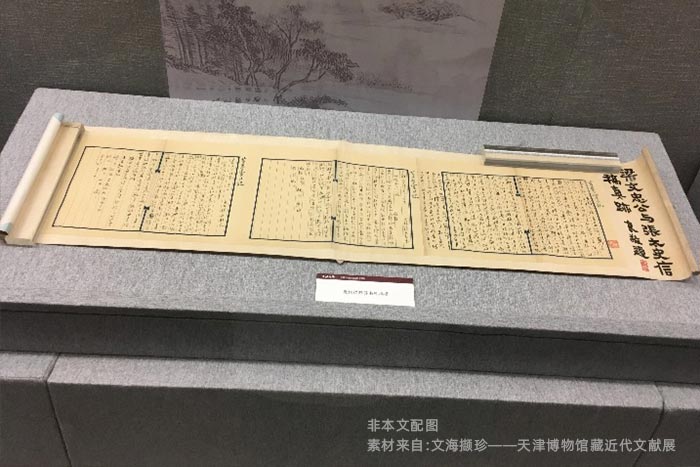

時間:2022-03-14 09:31:37 來源:南京博物院 / 張金萍目前近現代文獻正面臨著酸化、脆化、霉爛等災難性的生存危害。大部分近現代文獻的紙質已經由淺黃轉為暗黃,有些甚至變為褐色,很多圖書的封皮已經開裂,民國報紙放在桌上看,再拿起來的時候就留下一攤紙屑。看上去嶄新的民國圖書,只要翻閱一次,封面就斷了。

有資料表明,民國普通報紙的保存壽命為50年左右,圖書的保存壽命為100年左右。目前,酸化已成為危害近現代文獻的主要殺手,全國所有近現代紙質文獻都不同程度地受到酸侵蝕。由于對圖書酸化的嚴峻形勢認識不足,對近現代文獻的材質、印刷工藝等了解不夠,很難理解近現代文獻保護比古籍善本保護更為急迫。

由于近現代文獻大多采用機械磨木漿紙和酸性化學漿紙,材料混雜,紙張酸性強,質量差,加之當時技術落后,近現代圖書采用的所謂“洋裝書”的裝幀方式,很容易造成破損,這在一定程度上又降低了圖書的壽命。因此,在事實上近現代文獻已經成為名副其實的“早衰兒”。

19世紀后半葉與20世紀前半葉造紙工業發展比較快、纖維品種多、技術相對不很成熟。單從選用的紙張來看,不同地域、不同時間、不同用途的紙張就有很大的不同,有國外進口的洋紙、也有保留國內傳統技術的宣紙、甚至還有一些檔次比較低的草紙等。由于這些紙張生產工藝沒有統一標準,產品質量和檔次相關甚大,如清末民初多采用玉版宣紙印刷金石、考古、印譜、書畫冊等,清末比較考察的印本,多用棉連紙,近現代文獻常用機器連史紙、毛邊紙等;解放區的文件常用稻草制作的紙,不同紙的性質差別很大,保存狀態也不同。除了紙張各類的復雜,書籍的裝幀藝術也出現了很大的變革,“古裝”逐步演變成現在的“洋裝”就出現在這一時間。

在圖書的形態上有很多根本性的變化,如:開本的變化,封面的出現,版式的更新,裝訂形式的改變“包背、線裝、毛裝、平裝、精裝)、書寫材料(水墨、油墨、各種顏料或染料、鉛筆、藍墨水、圓珠筆、復寫紙等)的多樣、采印的出現等都標志著近現代書籍代表著一個歷史時間的巨大變革。印刷方式上也有石印版、鉛印版、珂羅版、油印版等多種形式。

以上內容摘自南京博物院/張金萍《近現代文獻酸化危機與防治思考》,該文刊發在《文物保護與考古科學》2008年12月第20卷增刊。