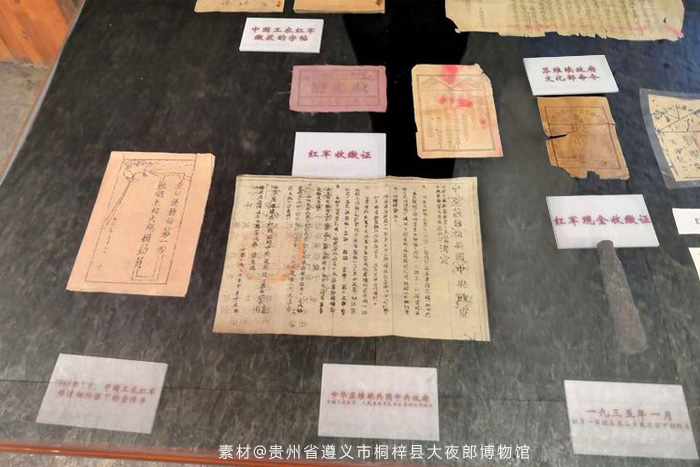

機制紙革命文物的損害因素

時間:2023-05-15 09:38:04 來源:王曉農《紙質革命文物的損害因素及保護方法初探》中國傳統的手工紙張具有良好的耐久性,被譽為“紙壽千年”,保存良好的明清紙張歷經百年仍觸手如新。不過到了19世紀,洋紙(即機器紙)開始進入中國,機器紙因物美價廉的特性,社會需求量越來越大,曾達“凡開設報館,與辦學校,以及如廣告事業等,無不需用進口之紙”①的局面。

雖然進口紙張在價格和使用上具有優點,但是由于紙張內含有大量木質素,隨著時間發展會出現老化,產生泛黃、脆化等現象,嚴重的甚至會觸之掉渣。如果不及時搶救,會對文物的長期保存造成負面影響,甚至可能導致文物的徹底損毀。

目前機制紙文物的保存狀態不容樂觀。根據中國國家圖書館對館藏1910—1949年圖書、期刊的抽樣調查,中文圖書的嚴重酸化(pH<5.0)率達92%,中文期刊的嚴重酸化率為85%,中文報紙的嚴重酸化率為88%,部分圖書、報紙pH值甚至低于或等于4.2,達到非常嚴重的酸化程度,大部分圖書期刊還出現嚴重變色、嚴重破損老化的現象②。陳福蓉對抗戰時期大后方期刊進行檢測,機制紙的平均pH值達4.0,并且100%出現變色現象③。根據報道,2011年山東某檔案館數據顯示,該館革命歷史檔案中紙張酸化的數量占比高達90.3%④。中國第二歷史檔案館對館藏歷史檔案進行研究發現,紙張普遍出現酸化現象,抗日戰爭時期由于紙荒,不得不使用手工紙,紙張酸化程度則明顯低于其他時期⑤。這些調查說明中華人民共和國成立之前的機制紙文物已經出現酸化問題,且酸化現象普遍,因此機制紙文物亟待進行脫酸保護。

注釋:

①韓海蛟.產品層次與技術演變[D].武漢:華中師范大學,2015.

②林明,張珊珊.民國時期文獻修復技術探討[J].圖書館論壇,2015(12):110-115.

③陳福蓉.抗戰時期大后方期刊紙種特點及保護策略[J].四川圖書館學報,2015(2):84-87.

④馮朝暉.紅色檔案文獻保護刻不容緩 開發利用正當其時[N].中國文物報,2021-06-24(002).

⑤何曉晶,孫星光.紙質檔案脫酸技術研究現狀與啟示[J].中國檔案,2020(6):68-70.

內容摘自:王曉農(民族文化宮博物館)《紙質革命文物的損害因素及保護方法初探》片段