古籍修復保護中的8大常見損毀原因

時間:2021-11-01 09:16:46 來源:銳立文保在古籍修復保護工作開展中,經常會遇到不同原因造成的古籍損毀,下面我們就來聊聊:古籍修復保護中的8大常見損毀原因:

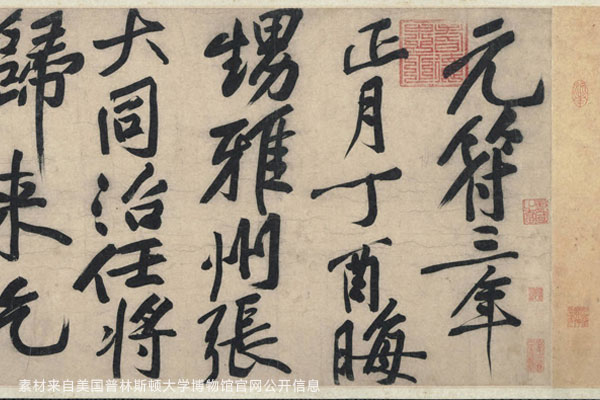

1、酸化

酸化,是紙質古籍文獻損毀的主要原因之一。酸化多受大氣污染影響,由大氣中的二氧化硫、氮氧化合物所致;另外,紙張中的木質素含量也是導致其酸化的主要原因。根據有關實驗表明,紙張pH值低于5.0以下的古籍文獻,其最長保存年限僅有200年。由此得出,針對酸化的古籍文獻,特別是紙張pH值相對較低的來說,紙張的脫酸保護工作刻不容緩。

2、老化

古籍紙張老化表現為紙張顏色變得暗淡,紙張表面出現黃色斑點,以及紙質變硬。而造成其老化的原因也較為復雜,如光照、污染、潮濕等,雖然特征各異,但最終結果都是相同的。古籍紙張老化會使紙張纖維逐漸降解,慢慢喪失機械強度,最終變為輕觸即碎的粉末。紙張老化問題,在古籍修復保護工作中得到高度重視。

3、蟲蛀

蟲蛀,主要表現為古籍出現圓形、曲線孔洞,且多數呈現整本貫穿情況。造成蟲蛀的原因,是由于庫房內環境的溫濕度控制不佳,為微生物創造了活動與繁衍條件。

4、鼠嚙

鼠嚙,主要表現為書籍四周出現缺損,同時伴有鼠尿侵蝕造成的生霉、粘連,書磚一般都是該原因造成的。而造成鼠嚙的原因,是由于古籍收藏庫房環境簡陋、缺少裝具。

5、火燼

火燼,主要表現為古籍出現不同程度的火燼痕跡,這部分古籍曾在滅火時被水澆過,所以還會伴有霉變、粘連、變形等損毀特征。

6、水漬

水漬,主要表現為古籍表面出現成片的水印,同時伴有字跡洇化現象,多是由于古籍庫房屋頂出現滲水現象所致。

7、霉變

霉變,一般是因為古籍受潮或被水浸后,附著在古籍表面的霉菌孢子快速發育,從而生長出菌絲,進而使書葉逐漸喪失紙張強度,嚴重的書籍則出出現大家常說的“書磚”。

8、絮化

絮化,表現為古籍四周出現紙張纖維蓬松,呈現棉絮狀,主要是書籍流通過程中受到過度的摩擦所致。

以上就是關于古籍修復保護中的8大常見損毀因素的全部內容,還需要強調的一句的是:在修復的同時,配合做好相應的巡檢計劃,有效做好修復古籍的后續保護工作。